[di Elena Iodice]

Ai tempi del liceo, le ore di disegno e di storia dell’arte non occupavano molto spazio nei miei pensieri. Fino alla quarta, su quella cattedra, si erano dati il cambio personaggi bizzarri, se non addirittura discutibili. Quelle ore erano l’agognata pausa di sospensione tra le complesse lezioni di latino e gli indecifrabili (per me) mondi della fisica.

Così, quando ci annunciarono che il nuovo professore a cui era stata affidata la nostra classe era un terribilissimo architetto, famoso per il suo implacabile rigore, capimmo che i tempi del “cazzeggio” erano definitivamente chiusi. Non ci volle molto per appurare che quelle voci non erano prive di fondamento. Il prof. Bertini ci rivoltava come calzini, chiedendoci di approfondire, studiare, capire. Non bastava ripetere a pappagallo date e nomi: ci imponeva di entrare nei mondi dell’Arte, di indossare, di volta in volta, gli abiti di quegli artisti che lui, mano a mano, ci presentava. Io, placidamente avviata verso una carriera nel mondo delle lettere classiche, mai avrei pensato che quell’incontro avrebbe bruscamente deviato la traettoria della mia vita.

Una delle sue fissazioni era il Bauhaus. Noi, classe informe e mal assortita, non avevamo mai sentito parlare di quella scuola fondata da un altro architetto, Herr Walter Gropius in quel di Weimar in un lontano 1919.

La scala del Bauhaus (Oskar Schlemmer, 1932).

Non ci volle molto per cadere in quella trappola che il prof. Bertini ci aveva astutamente teso: capimmo che l’Arte, quell’Arte, nello specifico, in realtà aveva molto a che fare con la vita, che quel passato lontano aveva lasciato tracce profonde nel presente che noi, diciasettenni, ci trovavamo a vivere. Nel giro di un paio di anni, mi ritrovai iscritta alla Facoltà di Architettura di Ferrara con buona pace delle mie certificate inclinazioni classiche e lì ebbi la certezza che avrei continuato a mangiare pane e Bauhaus per molti, molti anni.

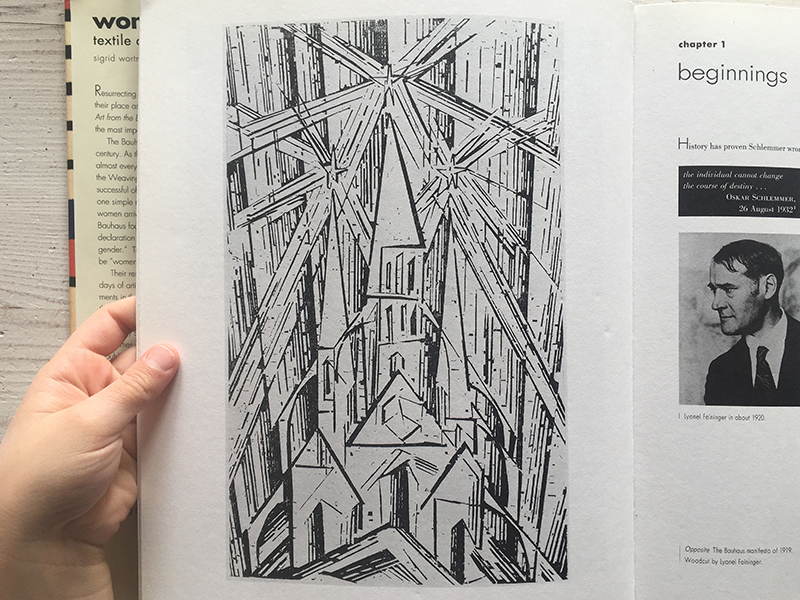

«Diamo vita tutti assieme alla nuova costruzione del futuro in cui tutto -architettura, scultura e pittura- sarà destinato a fondersi». Per Gropius, la creazione della “cattedrale del futuro” che Feininger disegnò sul primo manifesto della scuola era indissolubilmente legata a quella di un uomo nuovo.

Cattedrale di Lyonel Feininger, xilografia, 1919 (Bauhaus, Taschen 2015).

L’artista, l’artigiano potevano, dovevano intrecciare i loro saperi perché ogni cosa potesse divenire arte. In quella straordinaria, complessa, burrascosa esperienza che fu il Bauhaus, furono progettati mobili, arredi, tessuti, teiere, edifici: vennero compiuti studi sul colore e sulla forma, guidati da docenti come Paul Klee, Johannes Itten e Vasilij Kandinsky. Uscirono, da quelle aule, un gran numero dei capolavori che ammiriamo nelle sale dei musei, ma anche molti oggetti che ancora oggi fanno parte della nostra quotidianità.

Teiere dal laboratorio di ceramica del Bauhaus (Bauhaus, Taschen).

Gli uomini, le donne che lo frequentarono cambiarono i modi di vivere di quell’Europa in bilico tra le due guerre. Pagarono caro il loro spirito rivoluzionario: la loro arte fu definita degenerata e la scuola costretta prima a trasferirsi a Weimar e, poi, a chiudere. Molti dovettero mettere in valigia le loro sperimentazioni aberranti e cercare rifugio lontani da quella Germania che stava cominciando a tingersi di nero. Ma ciò che accadde tra quelle mura, su quei balconi realizzati con tubi di stufe, in quelle scatole di intonaco e vetro, tra le pinete che circondavano le case progettate per i maestri, era troppo potente per essere trattenuto, costretto o negato. Molte di quelle sperimentazioni audaci, nate, spesso, da scarti recuperati in discarica o residui di altri progetti, assunsero forme così potenti da sopravvivere alla chiusura della scuola o al precipitare dell’Europa negli anni della seconda guerra mondiale. Non c’è posata che inforchiamo, sedia su cui riposiamo, tessuto con cui decidiamo di foderare i nostri divani che non paghi il suo debito ai progetti di quell’incredibile gruppo di artisti che condividevano giorni e notti dentro la scuola di Weimar.

I giochi progettati da Alma Buscher all'interno del laboratorio di falegnameria del Bauhaus.

Ma prima di essere artisti, i bauhausler erano uomini. La vita, all’interno del Bauhaus era quella di una comunità variegata, pulsante, desiderosa di vivere, scoprire nuovi modi di essere. Vita e arte non restavano in due scomparti distinti, separati, ma l’una influenzava l’altra, continuamente. Mentre durante il giorno Maestri e Apprendisti affollavano le aule di pittura su vetro, tessitura, falegnameria, la sera quello stesso spirito animava le feste a cui tutti partecipavano. Gropius, nel primo manifesto della scuola, aveva annunciato: «Teatro, conferenze, poesia, musica, feste mascherate. Allestimento di un cerimoniale allegro e sereno per queste occasioni». Se molti dei laboratori esistenti all’interno del Bauhaus erano già considerati dalle normali scuole di artigianato artistico, senza precedenti era la sezione teatrale la cui apertura da sola racconta la peculiarità del Bauhaus.

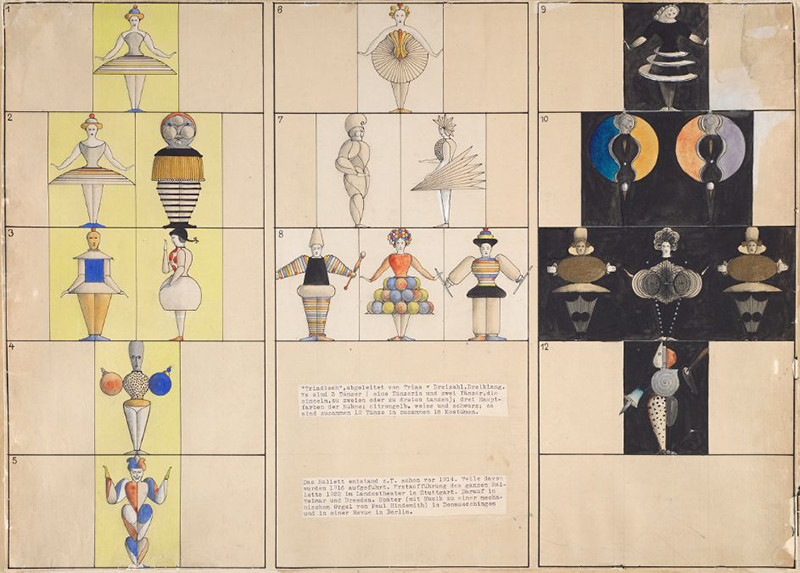

Gran coreografo di questa sezione fu Oskar Schlemmer che, nel 1923 mise in scena il suo Balletto triadico.

Oskar Schlemmer, Disegno per i costumi del Balletto Triadico, 1926.

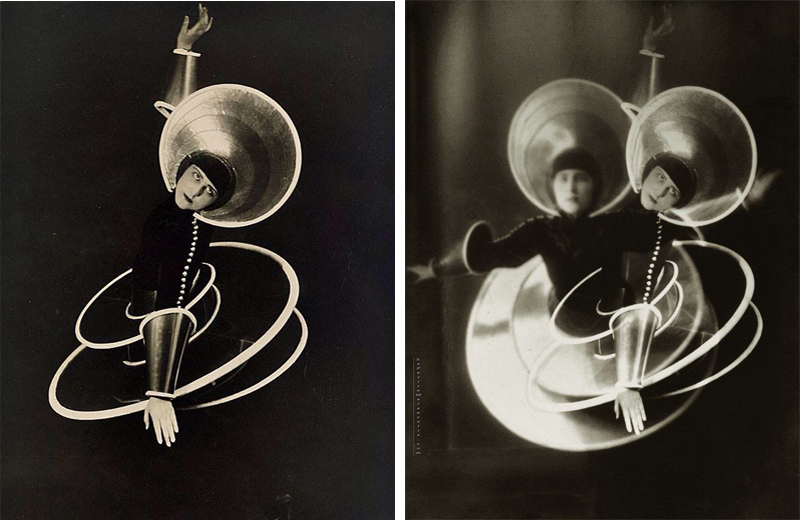

Non era un vero e proprio balletto ma piuttosto una combinazione di danza, costumi ingombranti, geometrie, colori, pantomima e musica. In pratica, facendo indossare pesantissime costruzioni di carta, ferro, stoffa e legno, Schlemmer negava la danza: non gli interessava il corpo umano e i suoi movimenti quanto piuttosto il modo in cui le geometrie dei suoi costumi si fondevano con lo spazio. Cioè riportava sulla scena quello che i pittori mettevano sulla tela.

La danzatrice Daisy Spies con il costume di una danza della prima parte e con il costume “spirale” della terza parte.

Fotogrammi da un filmato di una ricostruzione della Stäbe Tanz (danza delle aste).

A tutto questo tornai con la mente, quando la mia amica Vera de Il treno di Bogotà mi mise tra le mani Balletto Bauhaus di Edizioni Gallucci.

Balletto Bauhaus, di Gabby Dawnay con illustrazioni di Lesley Barnes (Gallucci, 2019).

Per la rassegna adulti, era previsto un laboratorio su Chagall: il programma era già in stampa, il progetto imbastito, ma, lo ammetto, non sono riuscita a frenare il desiderio di trascinare altri assieme a me in quel ballo caleidoscopico, di progettare costumi, volumi, colori in movimento. Il programma fu strappato e al posto del poetico Chagall fu inserito Ballando sui palcoscenici del Bauhaus. Sapevo di dovermi muovere dallo stesso punto di partenza di Schlemmer: il corpo umano.

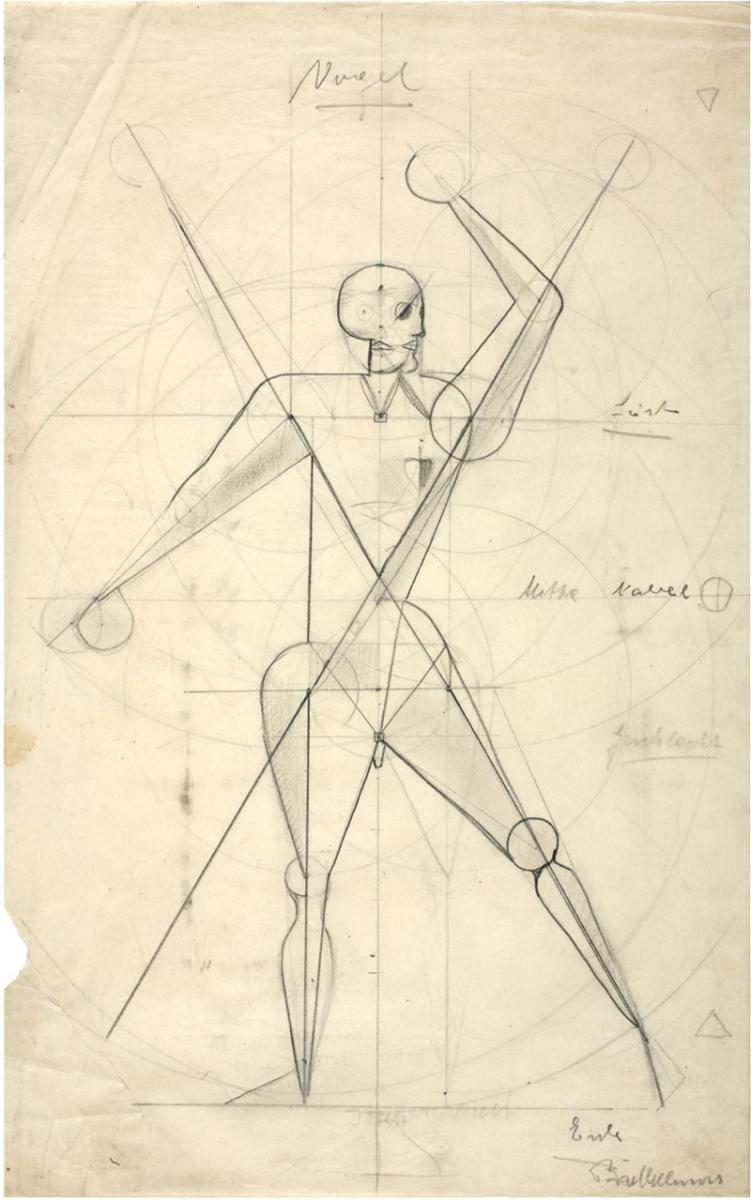

Klaus Barthelmess, Disegno di nudo, da una lezione di Schlemmer, 1922 circa (Bauhaus, Taschen).

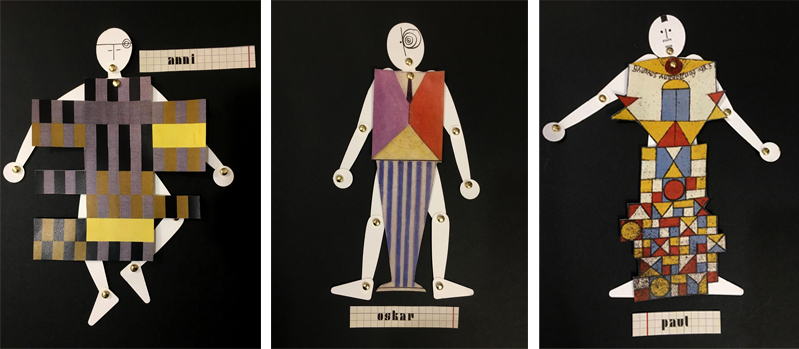

Presi il disegno che uno dei suoi studenti aveva realizzato durante una delle sue lezioni di nudo. Il corpo era scomposto in linee, cerchi, segmenti. Nel disegno a matita era già evidente il movimento. Su quell’opera disegnai una marionetta, cercando di rispettare forme e proporzioni. Condizione essenziale era che si potesse muovere, per cui fustellai quei pezzetti di carta unendoli con piccoli fermacampioni metallici.

Le marionette costruite partendo dal disegno di nudo.

Passai giornate intere ad archiviare foto di stampe, tessuti, tappeti che dal Bauhaus erano usciti o che al Bauhaus erano direttamente ispirati. Lavorando come architetto avrei dovuto sapere quanto profondamente ciò che oggi facciamo dipenda da quell’esperienza; eppure, ogni immagine salvata mi stupiva per la sua incredibile attualità.

Il collage delle carte della mia ricerca.

Facevo fatica a staccarmi da quella ricerca, ancora una volta il Bauhaus mi aveva catturata coi suoi tentacoli multiformi.

Di tutto questo e di molto altro parlai in apertura di laboratorio, cercando, come aveva fatto il professor Bertini con me, di trascinare le mie corsiste all’interno delle aule di tessitura, di falegnameria, di pittura su vetro, di ceramica, di teatro. Salimmo idealmente le scale della scuola di Weimar, come le donne ritratte da Schlemmer nel suo famoso dipinto: raccontai loro degli acquerelli di Klee appesi in corridoio; della setta zoroastriana di Itten e della dieta a base di aglio a cui costringeva i suoi seguaci; di Kandinsky, seduto nel suo soggiorno tutto nero arredato come una piccola dacia russa; di Anni Albers, Gunta Stoltz e delle altre straordinarie artiste relegate davanti ai telai perché, a dispetto delle intenzioni democratiche di Gropius, quello era considerato l’unico laboratorio realmente adatto a delle donne. Volevo che, più che immagazzinare nomi e date, si sentissero parte di quello spirito che aveva spinto quegli uomini e quelle donne oltre i confini del noto. Volevo che vedessero gli esseri umani e le loro storie dietro ai capolavori riprodotti sui libri.

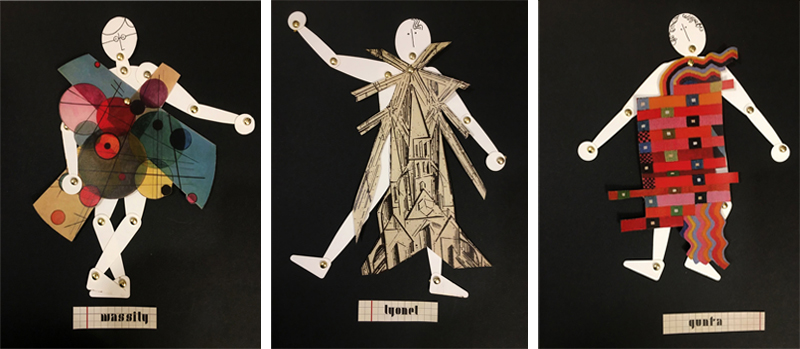

A questo punto, però serviva il punto di inizio: immaginai che ognuna delle mie corsiste dovesse adottare uno dei Meister del Bauhaus. Ne selezionai venti e per ciascuno di essi costruii un vestito partendo da una delle loro opere. Kandinsky sfoggiò un coloratissimo Circles in circle; Klee, una delle cartoline disegnate proprio per il Bauhaus; Marianne Brandt, una panciuta teiera di metallo; Anni Albers, uno sfrangiato vestito realizzato partendo da uno sei suoi arazzi; Feininger, la cattedrale del primo manifesto, con i raggi trasformati in vezzoso colletto; Herr Gropius, a chiudere la parata, elegantissimo con l’immancabile farfallino sopra il progetto per uno dei suoi modernissimi edifici.

Kandinsky, Feininger e Gunta Stoltz.

Anni Albers, Oskar Schlemmer e Paul Klee.

Johannes Itten, Marianne Brandt e Walter Gropius.

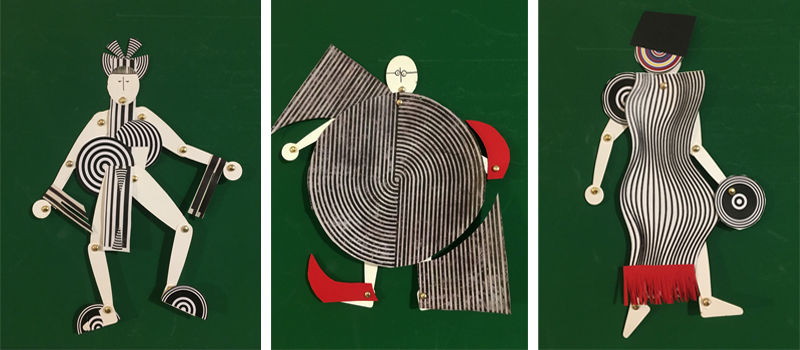

La regola era semplice: ognuna delle corsiste avrebbe dovuto costruire uno o più vestiti partendo da quelle carte che avevo compulsivamente archiviato, seguendo le geometrie e “facendo suonare assieme” i colori. Per dirla con Anni Albers: erano i fili a dover decidere la direzione del lavoro, le carte a suggerire cosa quei vestiti sarebbero diventati. Infine, seguendo le intenzioni di Schlemmer, quei costumi avrebbero dovuto muoversi, interagire con lo spazio, modificarlo, fenderlo, colorarlo. Ripercorrendo l’esperienza dei laboratori di tessitura del Bauhaus in cui, prima di intrecciare trama e ordito sui telai di legno, venivano composti schemi, tracciati e prove colore, le donne presenti quella sera cominciarono ad appuntare osservazioni, ritagli, accostamenti sui taccuini che avevo preparato per loro. Vedevo le mani muoversi, scostarsi dal piano del tavolo per immaginare costruzioni tridimensionali in movimento.

Le prime prove sui taccuini.

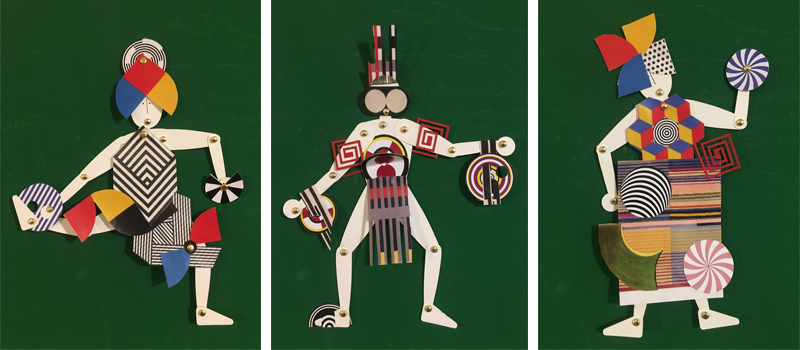

Piano piano, i costumi di questo nuovo Balletto triadico presero forma.

Ho riso molto quando, fotografando le opere, sono stata corretta delle artiste perché non avevo compreso o rispettato l’intenzione che aveva guidato il loro progetto: «Non così, non lo vedi che segue il movimento della gamba?», «Questo si può anche muovere, generando un vestito diverso a ogni secondo». Credo che quella risata, quel gioco che molti di noi facevano da bambini trasformato in cosa serissima, sia stata la conferma dell’incredibile attualità dei principi su cui si fondava la scuola di Weimar. «L’arte è qualcosa che ti fa respirare con un genere diverso di felicità», diceva Anni Albers. Ecco, questo è stato, prima di tutto per me, Ballando sui palcoscenici del Bauhaus.

Le marionette delle corsiste del laboratorio Ballando sui Palcoscenici del Bauhaus.

Interrompere il lavoro non è stato facile: molte mi hanno chiesto di potersi portare a casa ritagli e frammenti di carta per poter continuare a giocare. Assieme a questi, consegnai a ognuna delle mie Bauhausler un gioco che avevo realizzato con l’assistenza di un papà appassionato di bricolage dopo diverse, soddisfatte incursioni alla ferramenta accanto a casa: una tavoletta di compensato che, da una parte, riportava la riproduzione della locandina del Balletto triadico e, dall’altra, la stessa figura da cui si era originato il laboratorio.

Il gioco costruito per le corsiste del laboratorio.

Sopra questo corpo fatto di linee e cerchi, grazie a un piccolo rivetto metallico, si muovevano dischi colorati. Perché, come diceva Itten (quello del cerchio, per intenderci): «Il gioco diventa festa - la festa diventa lavoro - il lavoro ridiventa gioco».

Bibliografia:

Bauhaus – vita e arte di sei maestri del Modernismo, di Nicholas Fox Weber (Il Saggiatore, 2019)

Bauhaus, a cura di Bauhaus Archiv e Magdalena Droste (Taschen, 2015)

Bauhausmädels - a tribute to pioneering women artists, di Patrick Rossler (Taschen, 2019)

Bauhaus Women - a global perspective, di Elizabeth Otto e Patrick Rossler (Herbert Press, 2019)

Women's Work - Textile art from the Bauhaus, di Sigrid Wormann Weltge (Chronicle Books, 1993)