[di Oana Alexandrescu]

[di Oana Alexandrescu]

È stato durante uno di quei laboratori universitari del sabato mattina, mentre la città ancora dormiva e io faticavo a rallentare il respiro, dopo la corsa inutile dietro al minibus C e la maratona improvvisata sotto ai portici per arrivare in tempo in via Zamboni 34, grata di non aver perduto anche il treno e, soprattutto, che la via fosse libera, dicevo, è stato allora che ho deciso che avrei insegnato italiano nella mia classe. Nell’aula, la voce in sottofondo era quella di Leda Poli e gli esercizi sulle catene di parole, o forse le parole soltanto, guardando al ricordo come a una fotografia, mi ispirarono. In cuor mio sapevo già come avrei insegnato e cosa avrei voluto sperimentare. Mancava un anno alla tesi. E poi, pensavo io, maestra.

Per dieci anni ho insegnato matematica, scienze e inglese, sporadicamente tappabuchi. Mi correggo, supplente. L’etichetta di nuova arrivata è rimasta a lungo, neolaureata sembrava a volte un insulto. Poi è successo: sono stata nominata maestra di italiano, anzi prevalente, il che vuol dire aver vinto tutto il pacchetto italiano-matematica-inglese-arte-musica-alternativa, ma non importava. La parola italiano era la prima. All’assemblea di settembre, appena prima dell’inizio della scuola, davanti a un centinaio scarso di genitori (con il cognome che mi porto da una vita è facile intuire l’apprensione dei partecipanti, tutti di due future prime), iniziai a mescolare alle mie parole un poco di dialetto reggiano. Non che io lo conosca, ma lo mastico di quando in quando perché mi fa sentire di casa. Di quel che ho detto in quell’ora ricordo solo le raccomandazioni sulla merenda, che non arrivassero a scuola con la biolca di gnocco o di erbazzone perché, poveretti, non avrebbero fatto in tempo a masticare tutto e anche a giocare. Che fossero azzeccate o meno, fatto sta che l’italiano non mi è stato tolto. Dunque il mio primo giorno di scuola da maestra di italiano (e tutto il resto) è iniziato quattro anni fa.

Leggere, scrivere e far di conto rappresentavano l’inizio. Sì ma, mi sono chiesta, da cosa cominciare prima? Dalla lettura o dalla scrittura? Ritornando con la memoria alla mia infanzia, la scrittura è stata presente fin dal primo giorno di scuola, trasformata in una stilografica, nelle ore di calligrafia e nelle dita perennemente blu o nelle numerose pagine strappate per una macchia, tanto che, alla fine, i miei quaderni erano ridotti a tre, quattro pagine, ma tutte perfette. Cosa è rimasto di quelle ore di tortura mascherata e umiliazione che a distanza di anni mi spingesse a voler educare le mani al sacrificio della scrittura? E non di una scrittura qualsiasi, ma del corsivo, che vorrebbe la maiuscola dal tanto timore che se ne ha nel nominarlo oggi nella scuola che fu elementare e che, di elementare, non ha conservato nemmeno il nome. Continuando a pensare da cosa partire in quei primi giorni di scuola, mi sono accorta però che la lettura aveva preceduto di molto la scrittura: la sua esistenza aveva germogliato nelle voci di chi mi leggeva storie alla sera o nei racconti accanto alla stufa blu cobalto del salotto, quando i pochi programmi televisivi venivano cancellati e non rimaneva altro se non ascoltare parole lette e improvvisate dai grandi.

Da dove partire dunque se non dalle parole? E, più ancora, perché dei bimbi di cinque, sei anni dovrebbero volere imparare le parole? È poi così necessario, continuavo a chiedermi, che sappiano scrivere o leggere? Lo sforzo dell’apprendimento di un alfabeto, quell’insieme di segni arbitrari attribuiti per convenzione ai suoni di una lingua, è enorme: deve esserci, doveva esserci secondo il mio pensiero, una ragione inespressa per voler imparare.

Ancora prima di iniziare ho cercato tale ragione. Le parole che andavo cercando mi attendevano nei libri e nei ricordi, in quei primi momenti nei quali mi sono trovata immersa in una lingua non mia, incomprensibile, e nella sostituzione totale, inconscia ma allo stesso tempo volontaria, della lingua madre. La prima parola italiana imparata è stata notimagiche, nell’eco di una canzone per la nazionale di Gianna Nannini ai Mondiali di calcio Italia '90, arrivata sulla mia bocca superando i confini di un muro appena crollato. Allora credevo fosse una singola parola e la cantavo insieme alle altre similparole orecchiabili. Poi, una volta qui, le vere parole: bicchiere, mortadella, ciao. A me parevano bellissime. Come avevo fatto allora, in pochi mesi, ad appropriarmi di una lingua? Era quel modo insolito e istintuale, fatto di necessità assoluta e di bisogno d’appartenenza, che volevo sperimentare con i miei alunni; e, soprattutto, insegnare la fame. Quella che ci spinge a sapere, sempre e in ogni momento, a cercare, a conoscere, a smontare, a distruggere, a disegnare, che ci tira fuori dal letto prima che la mattina sia alta nel cielo e che non permette di assaporare il sonno le notti, che spinge i passi nell’oscurità del bosco, a fare quel che è vietato, e che non può avere altro nome se non fame.

Nei molti libri che ho incontrato sulla mia strada ho trovato parole. Inutili, noiose, nuove, insolite, urlate, melodiche, impronunciabili, parole che ho riletto con piacere in altrettanti libri quanta una memoria può contenere. Molti ho dimenticato di averli letti. Un anno fa ne ho ricevuto uno in regalo: piccolissimo rispetto all’idea che ne avevo. Il titolo, 20 buone ragioni per regalare un libro a un bambino, si è depositato nella memoria e ha atteso di venir solleticato per fare la sua parte. Devo ringraziare il signor Fornaroli per questo dono e l’autrice Giovanna Zoboli per avermi permesso di trasformare alcune pagine in un cameo.

Quando si presentano ai bambini i libri e tutte le loro parole, anche e soprattutto quelle difficili, bisognerebbe dimenticare la paura che non ne capiscano qualcuna. Basta cominciare dall’inizio e fermarsi quando finalmente sono tutti attenti e immobili. Quando i piedi smettono di ciondolare, i pastelli di cadere, i sottobanchi di tremare, assediati come sono da mani in perenne stato frugante, e le sedie sono in silenzio è il momento di chiudere il libro e cederlo alla curiosità.

Ad autunno inoltrato Buck, il protagonista de Il richiamo della foresta di Jack London, ha richiamato dalla memoria un ricordo. Seguendolo curiosi nelle tante traduzioni di questo celeberrimo romanzo, in compagnia della nebbia, unica ad affacciarsi alle finestre della nostra classe a un’ora così insolita, l’incipit (vero e dei capitoli successivi) non smetteva di stupire le orecchie mie e dei piccoli mostri che avevo di fronte. Un esempio che avevo voluto portare per far assaporare la bellezza della lingua, di come e in quanti modi si possano dire le stesse cose, pur lasciando intatta la vicenda dei personaggi ai quali eravamo affezionati.

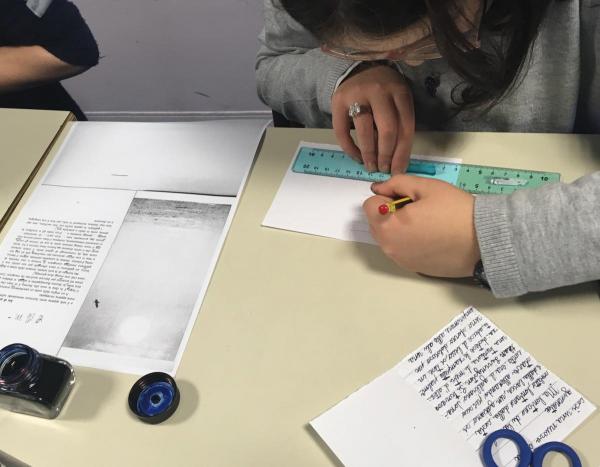

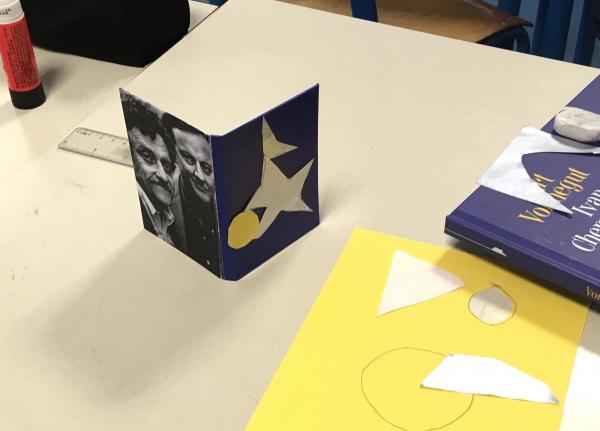

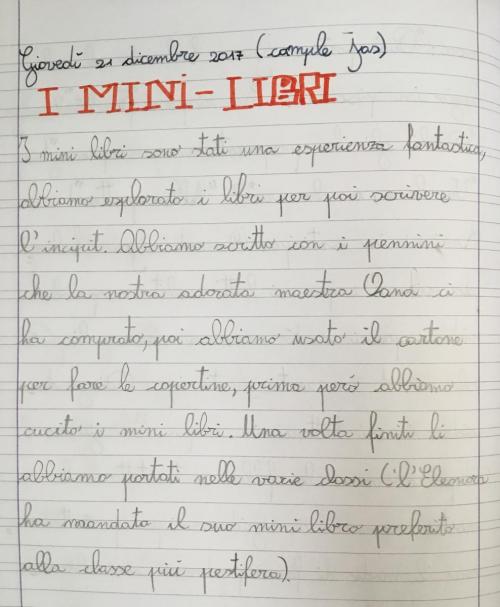

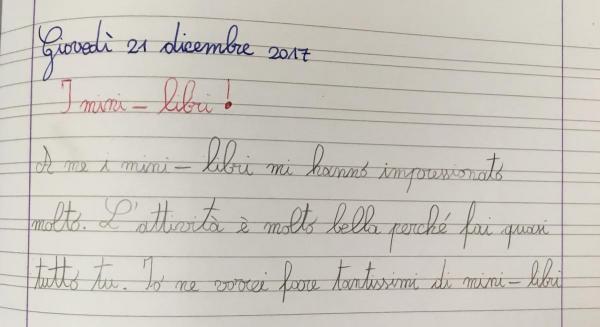

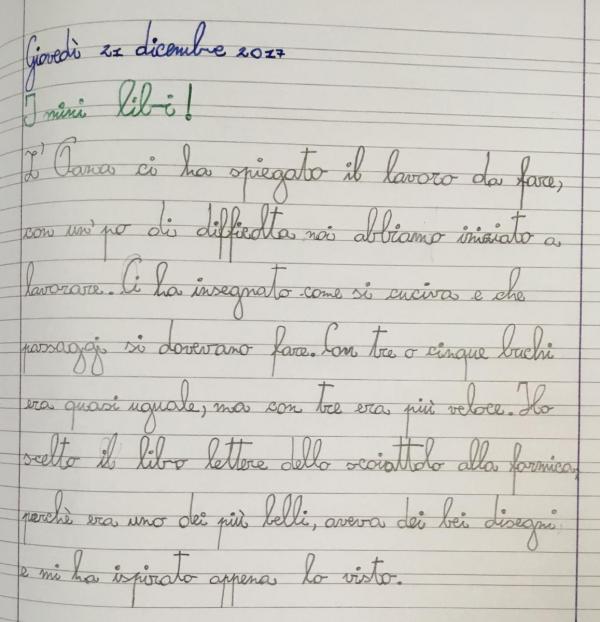

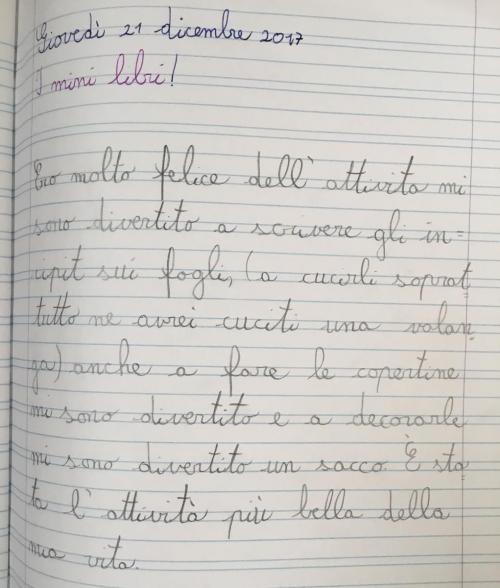

Il mio pensiero, mentre leggevo quei tanti inizi, è andato ai bambini delle altre classi nella scuola che, a differenza della “quarta bi”, non hanno una biblioteca di classe, né titoli scelti per loro, né un Buck ad alta voce. Come regalare anche a loro parole così belle? Trecento libri sono troppi anche per me a cui, nel tempo, in alcune occasioni, è capitato di regalarne agli alunni. La memoria era stata solleticata: le “20 ragioni” sono venute in soccorso diventando 24 ragioni (tante quante i mostri della classe) per regalare una storia, o meglio dire il suo inizio, agli altri bambini della scuola scrivendone con cura l’incipit a mano, continuando a cercare il bello con la punta del pennino, tra le tante macchie che ogni tanto capitava di vedere, ridendo, tra i fogli. Da lì alla realizzazione il passo è stato breve, se non nella progettazione, almeno nell’idea battezzata come mini-libri: piccole riproduzioni fedeli il giusto all’originale quanto l’abilità dell’interessato a crearne una seconda versione. I titoli sono stati scelti tra i libri presenti in classe e quelli letti nei mesi precedenti. Un gioco di scrittura e lettura contagioso che mi ha permesso di soffermarmi sul libro in quanto oggetto, di far vedere come si crea a partire dalla sua anima, come chiamavo impropriamente l’insieme delle pagine cucite a mano, che avrebbe costituito la parte centrale del lavoro.

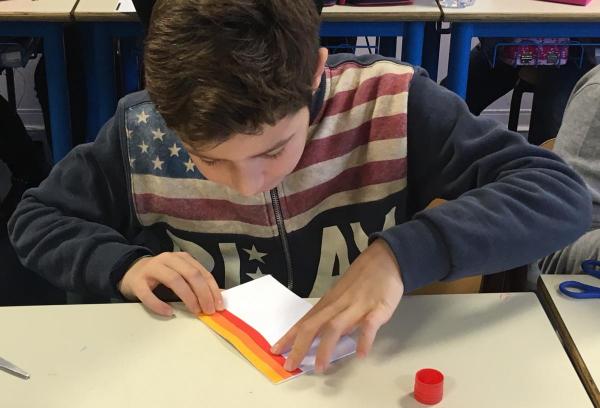

Sentendo su quelle bocche allegre e spesso urlanti le parole frontespizio, colophon, risguardi, prima e quarta di copertina, e con tale proprietà di espressione, non mi sembrava nemmeno di lavorare. L’entusiasmo però è diventato tangibile mentre si procedeva nella realizzazione delle copertine seguendo l’unica regola che ho posto come condizione: non disegno ma collages, una specie di dispetto per costringerli a percorrere un sentiero non ancora esplorato. E allora ecco carte di ogni colore e genere, forbici e ingegno per fare una sintesi di quelle vere.

Alla fine i mini-libri creati sono una novantina. Le storie che potevano circolare di mano in mano invece, invitando i futuri lettori della scuola a prendere in prestito dalla nostra classe il libro in veste cresciuta, sono una quarantina: alcune in lingua straniera o in scritte in stampato per i più piccoli. I mostri, che nel frattempo hanno acquisito la nomea di pelosi, hanno consegnato di persona le copie destinate alle varie classi, scegliendo in base a criteri più che nobili: ai più pestiferi (qualcuno ha indicato una delle tre quinte) mini-libri pestiferi ovviamente, mentre per i piccolini il titolo con più “tirature” è stato Storie della notte. Di lettori incuriositi ne ho sentito parlare, ma non ne ho ancora avvistato uno: pare che in una classe seconda questi oggettini coloratissimi, che stanno nel palmo di una mano, abbiano distratto non poco gli scolari dalla lezione e, nel giro di qualche giorno, alcuni mini-libri ci sono stati restituiti. Può darsi che per loro i mini-libri saranno un ricordo da solleticare in futuro. Per i miei adorabili mostri si sono rivelati un gioco e un lavoro serio, nello stesso tempo una scelta basata sui propri gusti, imparando a capire se ascoltare la loro voce o quella di altri, un’occasione per non pronunciare le parole “non sono capace”, per ripetere e cominciare da capo se non soddisfatti del risultato e, più importante secondo me, per sporcarsi le mani.

Al corso di Antonio Faeti che sto seguendo alla Biblioteca d'Arte e di Storia di San Giorgio in Poggiale, a Bologna, nella voce serale amplificata dal microfono, con sicurezza magistrale, un paio d’occhiali calati sulla punta del naso, le mani attorcigliate al libro divenuto malleabile tra le dita e l’orologio da taschino appoggiato accanto a una pila di libri in parte alla rinfusa sulla cattedra, a far da eco alle parole lette dal professore c’era una campana di rame addormentata sopra a una montagna di libri alle sue spalle. Quel battacchio muto ascoltava con me le parole tratte da un libro introvabile, standosene in penombra nell’ex chiesa trasformata in biblioteca.

Prima ancora di saper leggere, quasi una bambina, immaginavo che Dio, questa strana cosa o persona di cui aveva sentito parlare, fosse un libro. Qualche volta era un libro grande, verticale e semi-aperto, in cui potevo scorgere dei caratteri che non significavano nulla per me. Altre volte il libro era più piccolo e all’interno c’erano oggetti affilati e scintillanti. Il libro più piccolo, adesso ne sono sicura, era il porta-aghi di mia madre e gli oggetti rilucenti e acuminati erano gli aghi su cui si rifletteva la luce del sole.

Ci misi così tanto a imparare a leggere che i miei genitori si preoccuparono seriamente. Poi, tutt’a un tratto, quasi di slancio, fui in grado di leggere parole di una certa lunghezza. Subito le fiabe che la nonnina irlandese ci mandava - libri rossi, blu, verdi, gialli - acquistarono un significato. Poi ci mando anche Gli eroi, Le avventure di Ulisse, Perseo e Andromeda. Leggevo qualsiasi cosa mi capitasse a portata di mano. In fondo al salotto c’era la solita libreria a vetrinette, ma non era mai chiusa a chiave, e l’unico ordine che ci fosse stato impartito era quello di tenere i vetri accostati, per proteggere il libri dagli insetti.

[...] Alla mia balia Meta, io non ero molto simpatica e vedermi con un libro in mano suscitava la sua irritazione. Un giorno mi trovò accoccolata sulla tromba delle scale intenta a leggere un’edizione epurata delle Notti Arabe, stampata in caratteri minuti.

“Se continui a leggere così, sai cosa ti succederà?”, mi disse: “Gli occhi ti cadranno dalle orbite e ti guarderanno dalle pagine”.

“Se davvero mi cadessero, non riuscirei più a vedere niente” replicai.

“Casca tutto tranne quei piccoli punti neri con cui leggi” rispose lei.

Le credetti in parte e immaginai i miei occhi come enormi capocchie di spillo private del resto. Ma continuai a leggere.

[Jean Rhys, Smile please. Palermo: Sellerio Editore, 1992. Traduzione dall'inglese di Anna Maria Torriglia]

Sono ritornata dopo molti anni lì dov’ero cresciuta, nella stessa classe in cui avevo iniziato la prima elementare, in una scuola allora chiamata 149. Lo straniamento è stato amaro, non c’era niente al suo interno che ricalcasse i miei ricordi: tutto ridipinto a nuovo e ristrutturato. Appese alle pareti c’erano parole che provavo a leggere prima di lasciare, come sconfitta, quello spazio meno reale della mia memoria. Nel tempo la grafia di certi suoni della mia lingua madre è cambiata privando le parole di una loro storia, una scelta dei giorni dopo la rivoluzione che aveva infiammato a tal punto gli animi da bruciare anche i libri. Roghi e roghi di libri. Viste a distanza di così tanti anni quelle parole mi erano sconosciute, impronunciabili, me ne rendevo conto mentre con balbettio atono le sillabavo sottovoce. In quel momento ho compreso, rimpiangendo in ritardo il corso degli eventi, che non sapevo leggerle perché la mia mano non le aveva mai scritte.

Ai piccoli mostri insegno oggi a trascinare con lentezza la punta di un pennino intinto nell’inchiostro, così che i segni e le parole possano librarsi un giorno più leggeri nella loro memoria, mentre io imparo a perdonarmi di quell’oblio che mi rende straniera in terra natia.